長年利用してきたNotesからGoogle Workspaceへの移行により、管理業務の効率化と社員のITリテラシ向上を実現

「Google Workspace の導入により『これまでの仕事のやり方を大きく変えられる可能性がある』と期待しました」

東海カーボン株式会社 坪田和久氏

製鉄や自動車製造など、さまざまな産業分野に欠かせないカーボン材料の開発に取り組む東海カーボン株式会社。働き方改革に向けて Google Workspace の全社導入に取り組んだ経緯と、導入の流れ、得られた効果などについて、ICT推進部の坪田和久氏と竹山愛理氏に伺いました。

東海カーボン株式会社様

100年以上続く総合炭素材メーカーである東海カーボン株式会社。国内・世界共に有数のシェアを誇るとともに、売上の海外比率が7割を超えるグローバル企業です。鉄鋼・自動車・ゴム・印刷・太陽光電池・半導体・宇宙航空・ガラス・バイク・リチウムイオン電池業界といった多様な需要業界を持ち、日常生活のあらゆる面を支えています。また最先端分野の材料研究も積極的に手掛け、次世代に向けた開発を行っています。

- ※この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述しています。

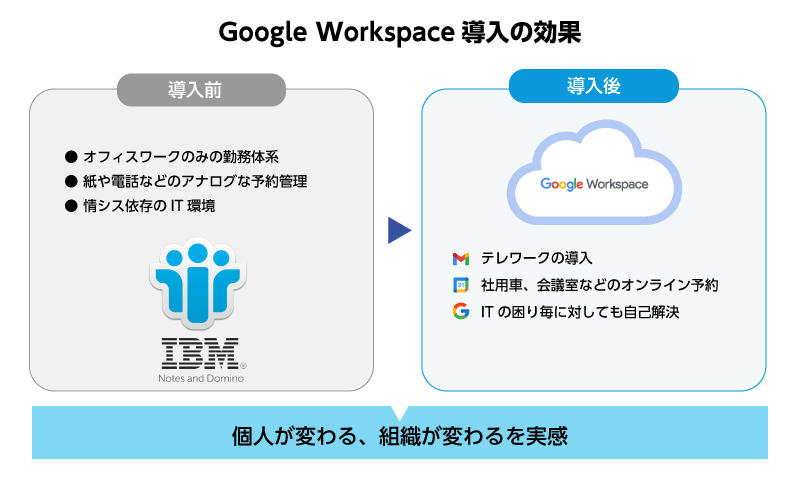

テレワーク化の加速を背景に、Notes(ノーツ)からの脱却を目指す

東京の本社を中心に、多数の支店や工場を国内展開する東海カーボン株式会社。同社ではこれまでグループウエアのNotesを使用していましたが、サポート終了にともなうNotesからの脱却と、テレワーク導入の必要から新しいツールへの移行を検討することになりました。ICT推進部でインフラを担当する坪田和久氏は、このように語ります。

「当社はこれまでテレワークを導入していませんでしたが、東京オリンピックをきっかけに、オリンピックスタジアム周辺の企業に対して、東京都からテレワークを奨励する動きがありました。その一方で、30年以上使い続けてきたNotesがテレワークの妨げにもなってきましたが、これを機に仕事のやり方そのものも変えようと思いました。その後に発生したコロナ禍で、テレワーク導入が加速したことも移行の後押しになりました」

「使い勝手がまったく違う」ことが Google Workspace 選定の決め手

Notesの移行候補にあがったのは、Google Workspace とMicrosoft365の2つです。選定の際は、Google、Microsoftのそれぞれのオフィスに役員と共に訪問し、それぞれの話を聞いたうえで、最終的にGoogleに決定しました。

「Googleを選んだ決め手は『仕事のやり方が大きく変わる』ことです」と坪田氏は振り返ります。「Microsoft365はこれまでのツールの延長線上という感じでしたが、Googleはローカルへのインストールができずブラウザで操作するなど、今までの使い勝手とまったく違います。もちろん混乱がないよう今までと同じようなツールを使いたいという声もあったのですが、それでは何も変わりません。Googleなら変わらざるを得ない、変われるはず、と期待しました」

これまでの100年間、実直にビジネスに取り組んできた同社。カーボンニュートラルの時代に向けて「我々も変わらなくてはいけない」と発信する意味を込めて、Googleを選んだといいます。(坪田氏)

東海カーボン株式会社 坪田 和久 氏

パソコンに不慣れな「現場の工場」への普及が課題に

Google Workspace の導入にあたり、最も苦労したのは国内工場への導入方法です。「現場の工場では、そもそもパソコンを使う頻度が少ないためITに慣れていません。一方でワークフローが回らないと仕事が止まってしまいます。そこで、いかに現場に理解してもらうかが課題となりました」(坪田氏)。

東海カーボンの事業所では、各部門にいつIT担当者がIT系の情報を現場に広めます。まずはこの人々にきちんと理解してもらうため、Googleの渋谷オフィスに管理者全員を集めて説明会を行いました。「日々の仕事では見ない光景を全員に見てもらい『こんな仕事のやり方もある』ということを知ってもらおうと思いました」と坪田氏。

説明会を担当したICT推進部の竹山氏は、当日の流れとその場の雰囲気についてこのように語ります。「2チームにわかれて前半がツアー、後半が管理者同士のディスカッションという形で進めました。普段は顔を合わせない別の工場の人たちと情報交換する場にもなり、とても評判が良かったです」。

東海カーボン株式会社 竹山 愛理 氏

その後は、坪田氏や竹山氏などICT推進部の担当者とG-genが全国の事業所を周り、それぞれの管理者と共に導入支援を行いました。同じメンバーで事業所を回ったことで、都度ブラッシュアップしながら進められたことも上手く機能したといいます。

日程管理の効率化に加え、社員のITリテラシ向上も実感

Google Workspace 導入による効果のひとつは「カレンダーによる効率化」です。「社用車の管理や会議の日程管理など、これまで紙や電話、メールで行っていた業務の手間や工数が劇的に効率化されました。具体的な数値は計ってはいませんが、相当な時間の節約になっていると思います」と坪田氏は説明します。

社員一人ひとりのITリテラシが上がったことも効果のひとつです。「これまで現場でわからないことがあるとすぐ情報システム部に問い合わせが来ていましたが、オープンなツールであるGoogleを導入したことで、多くの社員が自分で調べてみたり、事例を見るようになりました。徐々に自己解決ができるようになっているなと感じます」(坪田氏)。

G-genと二人三脚で Google Workspace の利用拡大を目指す

今後の展開について、坪田氏が挙げるのは「テレワークの推進」です。「現在は『週に1回テレワークをしてもいいよ』というレベルですが、これを週に3日や4日にしていきたいと思っています」。

一方、竹山氏が注目するのは「ドキュメントの活用」です。「事前にドキュメントで議事録を作って共有することで、会議の効率を上げることができます。また Google Meetを使った会議に向けて『カメラをオンにしてリアクションをとりましょう』といったマニュアルを作り、配布するのも良いと思います」。

Googleスプレッドシートと Googleフォーム を組み合わせた独自のシステム開発・運用などもしていきたいと語る坪田氏と竹山氏。Google Workspace を導入したときと同じく、今後も「G-genと二人三脚で」利用の拡大を進めていきたいと先を見据えています。

この課題を解決したサービス

Contactお問い合わせ

Google Cloud / Google Workspace導入に関するお問い合わせ